以下の文は城戸克弥さんによるもので、この後、KORASANAに投稿予定です。

城戸さんが、「昆虫雑誌」の読後の感想を書かれたものですが、読み間違いや勘違いもあるかもしれませんので、もし、「いや、そういうことではないよ」といった、訂正すべき点がありましたら、右上の、おたより、をクリックしていただいて、ご教示をお願いします。

はじめに

2023年、九州大学総合研究博物館に協力研究員として在籍しておられた矢田修先生から不要になった別刷りなどの文献類をたくさん頂いた。

大部分は蝶関係のものだったので、知人の蝶屋さんに差し上げることにした。

さらに整理していく中で、何やら古い文献がコピーされた大量の用紙が出てきた。

B4サイズ、厚さ3㎝ほどもあり、十字に細紐で結ばれていた。これが雑誌『昆虫雑誌』であった。

何分明治時代の古い雑誌で、当然、旧漢字ばかり、文体も古風で読むと頭が痛くなりそうである。

その前に読めるかどうかすら怪しい。

さて、どうしたものかとしばらく考えていたが、調べてみると発行された12冊が全部そろっている。

このまま処分するのももったいない。

また、この雑誌の内容を紹介したものも見当たらないし、当時の昆虫の研究の様子を知るのも面白そうである。

また、福岡に関係ある記事や、当時の採集方法や標本作成の図もあるようである。

そこで読めるところ、読みたいところを気楽に読み、私なりの解釈を加え、その一部をここに紹介しようと思う。

この珍しい文献の写しを頂いた九州大学名誉教授 矢田修先生に厚くお礼申し上げます。

- 概要と発行当時の時代的背景

本誌は昆虫雑誌社から1895年(明治28年)10月に日本で最初に発行された昆虫専門雑誌である。

それまで日本には昆虫専門雑誌はなく、昆虫関係の論文はもっぱら1889年(明治22年)発行の『動物学雑誌』に掲載されてきた。

『昆虫雑誌』はA5版、縦書きで、全体として害虫関係を取り扱っていて農業や害虫関係の記事が多いが、昆虫に関する啓蒙的な記事も見られる。

発行を重ねるごとにいろいろな分野を取り扱っているのが分かるが、総じて農業害虫関係の記事が多い。

発行は1897年12月(明治30年)の12号まで続き、実質わずか2年程で終刊する。

この間に名和靖は1897年(明治30年)9月に月刊誌『昆虫世界』を発行し、こちらは太平洋戦争敗戦の翌年1946年(昭和21年)迄、49年間続くことになる。

有名な『昆虫界』や『虫の世界』などの雑誌が発行されたのはずっと後の1930年代に入ってからのことである。

歴史的な状況は江戸時代から明治時代に移り30年弱、第1号が発行されるわずか半年前、1895年(明治28年)4月に日清講和条約(下関条約)の調印が行われ日清戦争が終結している。

また、9年後の1904年(明治37年)には日露戦争が勃発する。徳川慶喜や伊藤博文、勝海舟、渋沢栄一ら明治維新にかかわった人物が健在の時代である。

なお、本誌の価格は定価金五銭となっている。

当時の1銭の価値を調べると現在の約200円程度、本誌の価格は1000円程度となる。

当時のうどんやそばが5~7銭ほどであったというからそう無茶な価格ではなかったようである。

- 各号の概説

筆者が独断で選んだ記事を紹介しているため、害虫関係よりも一般昆虫、特に甲虫関係に目が行っているのはお許しいただきたい。

また、旧字体は基本的に新字体に改めたがそのまま使った部分もある。旧字体のものは必要に応じて( )内に仮名を付けた。

第1号(創刊号) 1895年(明治28年)10月25日発行

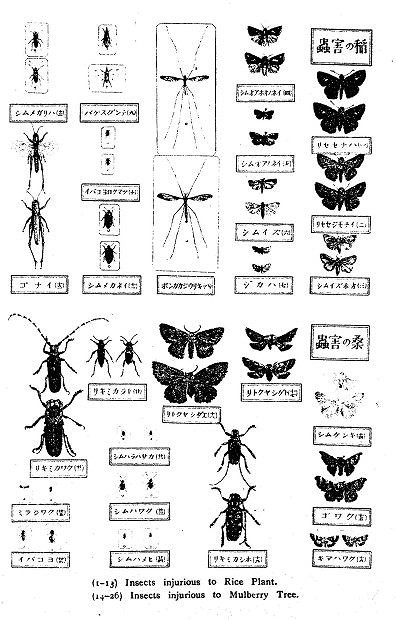

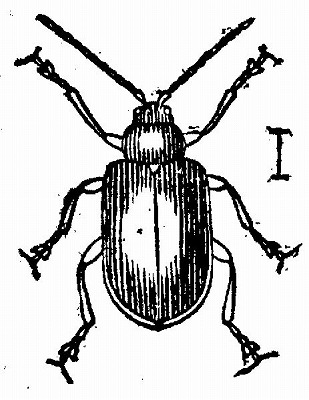

表紙(図-1)の次に石版図版(図-2)があり、「稲の害虫」と「桑の害虫」26種が図示されている。

(図-1 表紙)

(図-2 図版)

不鮮明な図で、「稲の害虫」にはハナシジミ、イチモンジセセリ、ズイムシ、ツマグロヨコバイ、イナゴなどの名が並ぶ。

「桑の害虫」にはキンケムシ、クワコ、トゲシャクトリなどの鱗翅目が並び、甲虫ではホシカミキリ(ゴマダラカミキリ)、クワカミキリ、トラカミキリ(トラフカミキリ)、カサハラハムシ、ヒメハムシ、クワハムシと並ぶが、ハムシ類の図は1~2㎜程の大きさで図示され、何なのか見当もつかない。

(今坂註:クワの害虫であれば、カサハラハムシ→キカサハラハムシ、ヒメハムシ→キイロクワハムシ、クワハムシはそのまま、と思われる。)

次のページには巻首言(巻頭言)を挙げている。

こういう手書きの漢語はさっぱりわからないが、筆者なりの解釈では「その(昆虫の)形は大変小さいため、害は極めて多く、駆除の仕事に励み、それをおろそかにしてはならない」といった感じである。

この頃の昆虫に対する見方はやはり害虫を何とかしたいというところに重点が置かれていたのは当然のことと感じる。

これを書いたのは田中芳男である。

彼は博物学者であり、「日本の博物館の父」として知られ、分類用語の綱、目、科、属、種などの翻訳用語も彼がなしたものという。

1867年のパリ万国博覧会には昆虫標本を展示している。

2~3ページには「昆虫雑誌発行賛成員」つまり発起人の氏名45人が並ぶ。

何人かを簡単に紹介したい。

また、余談として2023年前半に放送された植物学者牧野富太郎の生涯を描いたNHKドラマ「らんまん」(以下ドラマと略記)にモデルとして登場した人物もあるので合わせて紹介したい。

ただし、余談であり、あくまでもドラマなので、史実ではない部分もあるということを念頭に置いてお読みいただきたい。

前出の田中芳男もその一人である。

ドラマに里中芳生として登場した人物のモデルとなった人で、主人公があこがれる植物学者という設定である。

まず目についたのが我が福岡県の高千穂宜麿で、豊前国英彦山宮司という肩書がある。

九大の彦山生物学実験所の敷地を寄贈した人物である。

(図-a 高千穂宜麿: 出典: 彦山生物学実験所要覧, 1986年

石川千代松は動物学者で進化論を日本に紹介した人物である。

伊藤篤太郎は植物学者で、トガクシソウの学名に関わる「破門草事件」で一悶着あった植物学者である。

ドラマに若き植物学者伊藤孝光として登場した人物のモデルとなった人物である。

名和靖は1896年(明治29年)に私立の名和昆虫研究所を設立、月刊誌『昆虫世界』を発行した人物である。

松村松年は言わずと知れた日本の昆虫分類学の基礎をつくり、多くの研究者を育てた昆虫学者である。

佐々木忠二郎(後に忠次郎に改名)は昆虫学者でカイコの研究が多い。

筆者がこの名を知ったのは、1927年(昭和2年)発行の東京昆虫学会(現 日本昆虫学会)誌『昆虫』2巻2号の「英國の昆虫学者レウヰス氏」という追悼文である。

驚いたことに彼は日本の甲虫相解明の大家であるGeorge Lewis(1839-1926)と度々採集を共にし、採集や標本作成方法を直接学んだ思い出を書いている。

この『昆虫』の号には他にもG. Lewisと直接話をした記事などもあり、大変興味深い。

なお、当該の『昆虫』は日本昆虫学会ホームページから全文を読むことができる。

箕作佳吉は東京大学で日本初の動物学教室教授となった動物学者である。

日本動物学会を設立し、ハチ目の学名などにその名を遺す。

ドラマに美作秀吉として登場した人物のモデルとなった人である。

劇中では植物学教室の田邊教授(モデルは矢田部良吉)と対立し火花を散らす。

三好學は日本の植物学の基礎を築いた人物と言われる植物学者。

ドラマに細田晃助として登場した人物のモデルとなった人物である。

三島弥太郎はアメリカの大学で農学や害虫学を学び、帰国後官僚を経て貴族議会議員、銀行頭取、鉄道会社社長、日銀総裁などを歴任している。

他に、農総務省技師、農事試験場場長、大日本農会幹事、高等学校教授など、そうそうたる顔ぶれである。

それだけこの雑誌の発刊を期待していた時代背景があったものと思う。

当時は農事試験場や大学などの公的機関がまだ十分に発達していないこともあって、この雑誌に期待するものはどうしても農業や害虫に関するものが大きかったのであろう。

しかし、このことは一方で内容の専門化や硬直化を招き、読者層の限界を狭くしていったのではないかと感じる。

本誌がわずか12号を持って終焉したことや、前出の名和靖が本誌発行中に自ら『昆虫世界』を発刊し、昆虫研究の普及を試みたのも何となく分かるような気がする。

さて、あとは何と14ページ迄、延々と祝辞が続く。

その後「論説」が続くが、ほとんど害虫にかかわる内容である。

28ページからは「雑録」が続く。このページには名和靖「カマキリの話」があり、カマキリの図を添えて2ページほどで解説している。

その後「通信」、「問答」の項目が続く。

「問答」は今で言う「Q. & A.」である。

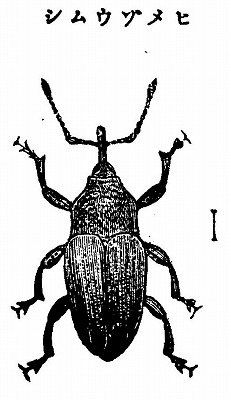

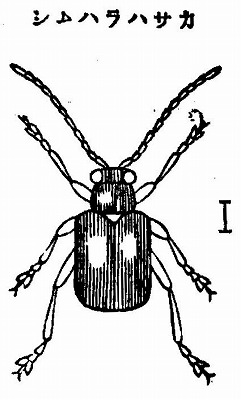

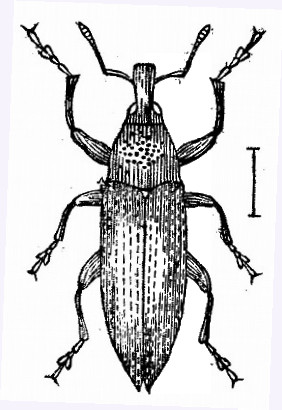

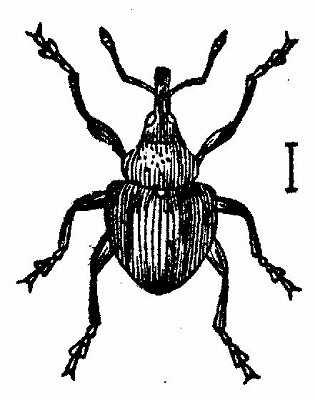

その一つに桑の害虫としてヒメゾウムシとカサハラハムシ(図-3と図-4)の駆除についての質問がある。

現物を送ったらしい。

それに対する名和靖の答えは図を添えた上で「現虫を見るに甲翅類象鼻虫科(こうしるい ぞうむしか)に属するヒメゾウムシにして桑樹を害する」とある。

そして駆除法が面白い。

意訳すると、「手軽な広口の器に油類を入れて左手に持ち、右手にて払い落とせばもっとも簡単でよい。

桑の枝の間に潜伏している場合は筆に油を付けて直接塗れば死滅する。」となる。

カサハラハムシについても同様としている。

説明はやたらと詳しいが、これで広い桑畑の害虫駆除となるのかと半ばあきれたがそこは専門家、「右何れも迂遠のごとき法なれども目下なければ致仕方なし」と正直に答えている。

(図-3 ヒメゾウムシ)

(図-4 カサハラハムシ)

ところがさらに励ましの言葉が続く。

「一人一己の単独駆除は結果少けれども発生区域中に於いて共同駆除を行えば必ず好結果あるべし。」とある。

質問者はどう受け取ったのだろうか、くすりと笑いが漏れてしまう一文だった。

所で、このヒメゾウムシはクワヒメゾウムシ、カサハラハムシはキカサハラハムシと思うのだが、それほど実害があったのだろうか。

本文は40ページまで続く。

その後、広告が続く。その中に「農作物害虫標本」というのがある。

ガラス蓋桐箱入り解説付代価金三圓五拾銭とある。

当時の1圓の価値を調べたが、物価だけを考えると現在の3800円程度、しかし、当時の巡査や小学校教員の初任給が8~9圓ぐらいだったそうで、庶民感覚でいくと現在の2万円ほどになるという。

3圓50銭は途方もない値段のようだ。

最後の見開きのページには駆除薬すなわち農薬の広告である。

全体が枠に囲まれているが、その外側上部に大きな活字で「農家は必ずこの広告を一読せられよと」ある。

やはり時代の仕業である。考えてみると農業関係の雑誌は別として、現在では昆虫関係の雑誌に農薬の広告が出ることはまずない。

裏表紙(図-5)は奥付などで一面文字で埋まっている。この時代の雑誌の常であるが紙は貴重なものだったのだろう。

(図-5 裏表紙)

第2号 1895年(明治28年)11月25日発行

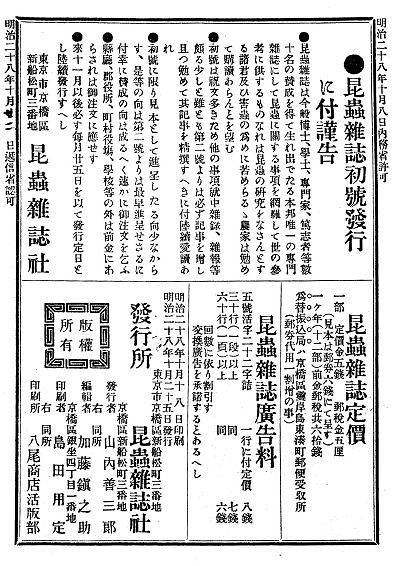

始めに論説として名和靖「キクイムシ駆除の実験について」がある。

当時のキクイムシは科名ではなく、彼は「キクイムシに種々ありと雖も多くは甲翅類、天牛科に属する各種のカミキリムシの幼虫を云うものにして…」と記している。

内容は省くが、要は、樹木の枝から幼虫の糞が出ているところに管(特性の注射器)を突っ込み、薬剤を噴射するというものである。

作り方、使い方、時期などを詳しく説明し、最後の方に「熱心なる諸君願くは一度実験しあらんことを希望す…」と記し、さらに実験の上疑義があれば遠慮なく質問してほしといと記している。

(図-b 注射器)

次に山田以久一「蓼藍(タデアイ)の害虫駆除試験成績」がある。

彼は滋賀県内務部に勤務する技師で藍の害虫研究者とある。6ページ半にわたって3種の甲虫を紹介している。

始めに「ガメムシ」(図-6)である。カメムシかと思いきや「甲翅類ハムシ科、大さ平均二分許、総身灰褐色…」とあり、図と合わせるとケブカサルハムシに似ているが、タデ類を加害するサルハムシがいたか分からない。

2種目は「カツヲムシ」(図-7)。こちらは図からもカツオゾウムシである。タデ類に見られる種である。

以上の2種は「学名を詳にせず」とある。

3種目は「サルムシ、学名Coelosternus sp.」(図-8)。「甲翅類象鼻虫科、大さ平均一分五厘許…表翅は堅に線あり…」とあり、図からもタデサルゾウムシであろう。

(図-6 ガメムシ)

(図-7 カツヲムシ)

(図-8 サルムシ)

「ガメムシ」はイチゴハムシと思われる。

「カツヲムシ」はその後カツオゾウムシになったように、「サルムシ」もサルゾウムシ、タデサルゾウムシとなり、時代と共に正確な種を指すようになる。

その出発点の和名であり興味深い。

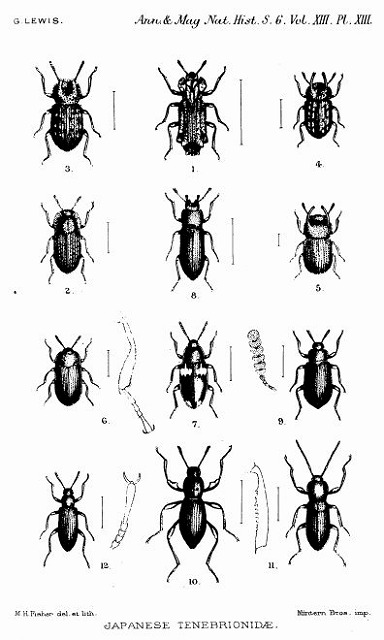

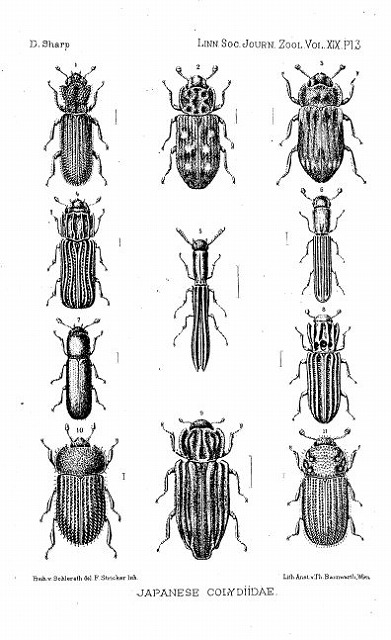

図の右側のスケールについてだが、現在のスケールは1mmとか0.1mmとかの単位の長さを示している。

しかし、当時のものは実際の虫の体長を示している。これは海外からの影響で、この頃西欧で発行されたG. LewisやD. Sharpらの論文にある虫の図や図版には必ず使われている。

(図-c G. Lewis, On the Tenebrionidae of Japan) 出典: Ann. Mag. Nat. Hist. S.6 Vol.13 No.77,1894

(図-d D. Sharp, On the Colydiidae collected by Mr. G. Lewis in Japan) 出典: Jour. Linne. Soc.,1886

現在ではまず見ることのない表記方法だが、保育社 原色日本昆虫図鑑(甲虫)には今でも使われている。

この論文には、形態と共に飼育した状況が詳しく書かれており、駆除についてはほとんど書かれていない。

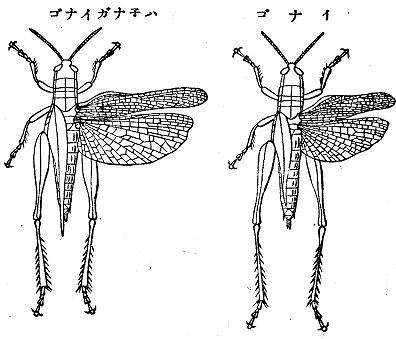

続いて名和梅吉「稲の害虫イナゴに就て」がある。

梅吉は靖の養子であり当時は二十歳ほど、後に名和昆虫研究所の二代目を継ぐことになるが、これはずっと後のことである。

内容は、通常1種と思っていたイナゴだが、各地のものを比較したら全く異なる2種であったというものである。

区別点として翅の長さが詳しく書かれているが、イナゴはあまり飛ばないがハネナガイナゴは「飛翔活発なる等は二種のイナゴを区別せる要点なり」と記している。

きれいな図(図-9)が添えられ、論文後半はやはり駆除方法が記されている。

(図-9 ハネナガイナゴとイナゴ)

雑録の中で目についたものに名和梅吉「昆虫雑記(其一)」がある。

その中に「十月中岐阜市近傍の蝶類」があり、26種のチョウに学名を付して記録している。

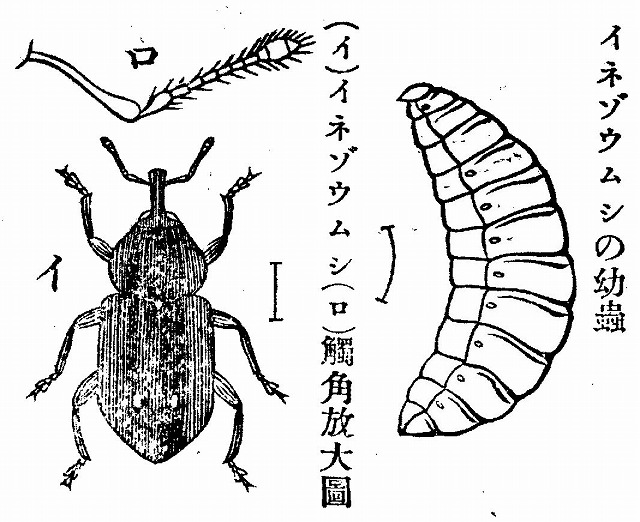

問答の一つに「稲の害虫イネゾウムシに付質問」というのがあり、名和靖が答えている。

イネゾウムシの成虫と幼虫の図(図-10)が添えられているが、幼虫のスケールが幼虫の体つきにまねて湾曲しているのが面白い。

このようなスケールは初めて見た。

(図-10 イネゾウムシ)

第3号 1895年(明治28年)12月25日発行

8ページにわたる論説として農事試験場熊本支場長 大塚由成「稲の螟虫に就て」がある。

九州の稲の大害虫として螟虫(めいちゅう)があげられ、それには数種あるが最も普通なものは二化螟虫(ニカメイガ)と三化螟虫(サンカメイガ又はイッテンオオメイガ)であることや、その生態、被害状況などが詳細に記されている。

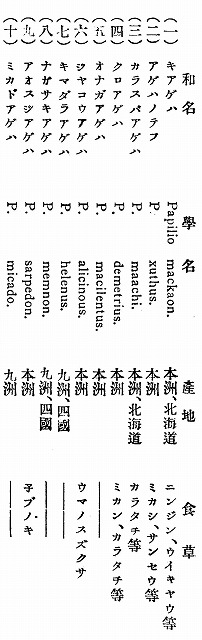

雑録に名和靖「アゲハテフの話」が6ページにわたってある。

生態から名前の逸話などが書かれ、啓蒙的な内容である。その中にアゲハチョウに近い種類が10種、分布産地と共に記されている。

(図-11 アゲハチョウリスト→文字は原著を水平方向に多少拡大している)

興味深かったのは九州が産地として挙げられているものはキマダラアゲハ(モンキアゲハ)、ナガサキアゲハ、ミカドアゲハのわずか3種である。

おそらくであるが、この分布は図説から得られた情報と著者が実際に確かめたものによるものと思われる。

現在ではこの10種はすべて九州から知られているし、それもほとんど普通種である。

この時代、いかに情報が少なかったかを示すものであろう。九州の分布記録が出てくるのは他の昆虫でもかなり後の時代になるようである。

雑報に「六足居士の書状」として彦山宮司 高千穂宣麿が本誌発行に際し社友に送った書中を紹介している。

他愛ない話でわずか6行だが、次の2行が目についた。

「當地は昨年ヤマトシジミ多かりしが本年は其反對にて一つも!」、「本年は蝶類多からんと豫言せしが丸で反對の結果!」とある。

きちんとしたものではないが、福岡県からのヤマトシジミの初記録となるのではないか。

第4号 1896年(明治29年)1月25日発行

この号から編集者が名和梅吉となっている。

論説に名和靖「明治28年昆虫発生の実況について」が4ページほどある。

紹介した昆虫は21種になるが、ほとんどが稲や茶の害虫である。また、和名だけの上、それも俗称や漢字交じりで何を指しているのかわからないものが多い。

例えば「第十六 苞虫 即ちハマクリムシ是なり、この種にも二種ありて、成虫となれば一はハナセセリ、他はイチモンジセセリと云う。

この蟲一昨廿七年に於ては全國至る所に發生して一大損害を與へたる」とある。

日本国語大辞典には「苞虫(ツトムシ): 名 セセリチョウ科のイチモンジセセリの幼虫。

イネの大害虫で、葉を苞(つと)状に巻いて中にひそみ、夜出て葉を食害する。いねつとむし。はまぐりむし。」とある。

害虫が並ぶ中、唯一カマキリがあるが、昨年は非常に少なかったとの1行のみの記述である。

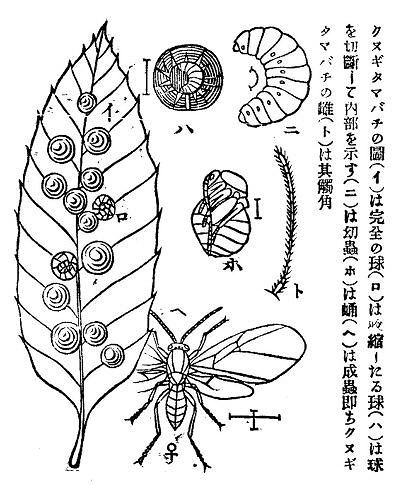

名和梅吉「クヌギタマバチの説」には詳細な付図(図-12)を伴い、クヌギの虫こぶ、ゴールについての解説がある。

クヌギタマバチの名は新称と記している。また、これらの種類は多く、クヌギ、ナラなどにつくものだけでも4種あるとしている。

(図-12 クヌギタマバチ)

すごい観察眼である。

また、「種名は詳かならずと雖もシニビジー(Cynipidae)科のシニプス(Cynips)屬に屬する者なるや明らかなり…」と記し、この小さなハチの所属、それも現代でも通じる所まで正確に同定しているのには驚いた。

雑録の中で目についたのが林藤吉「東京府下に産する蝶目録」である。

実は1889年(明治22年)に東京府は東京市に名を変えているのだが、一般の人々には東京府が生きていたのだろう。

目録はチョウの学名、和名、それに最多、多、少、稀の符号が付けられている。

また、この雑誌は当時の他の雑誌がそうであったように縦書きであるが、目録だけは横書きで、しかも90度回転し雑誌の右辺が上になる様に印刷されている。

編者の苦肉の策であろう。科学雑誌の横書きが一般化するのは、さらに後の時代である。

彼はこの目録作成の意図を一は分布を示すため、二は東京でチョウを採集する者の参考のため、三は標本交換を求める同好諸君のためで、稀なものでも勤めて採集し希望に応じたいとしている。

問答の中に「昆虫諸件質問」というのがあり、昆虫分類や科属名称を調べるにはどんな書物が最適か、英書なり独書なりその書名、値段、販売所を教えてほしいというのがあった。

また、採集・貯蔵のための器具や薬品についても同様に質問されている。

質問者は昆虫学生とあり、全く手探りの時代、すがるような気持ちでこの投稿をしたのだろう。答えは未掲載(第6号に回答がある)。

第5号 1896年(明治29年)2月25日発行

雑録に名和梅吉「越冬のテントウムシ」がある。

自分がこれまで岐阜近傍で採集したテントウムシは20種ほどあり、そのうち、成虫で越冬するものは9種あることがわかったとある。

その9種のテントウムシの和名と学名が記されている。

また、それぞれの種の生息場所を雑草根、落葉下、枝幹上、樹皮間などと付記している。

農業関係の論著が多い中、害虫ではない昆虫の丁寧な観察はこの雑誌の中で名和親子が独占しているように見える。

ただ、何分古い時代であり、この学名と和名がすんなり現在の種にあてはめられないのが残念である。

例えば、ヨツボシテントウは学名から現在のマクガタテントウ、シロホシテントウは学名から現在のシロジュウシホシテントウとなる。

(図-e 越冬のテントウムシ)

第6号 1897年(明治30年)1月25日発行

前号から11ヶ月後の発行である。

前号で発行者が変わるなどのごたごたがあってのことらしい。

始めに社主加藤鎮之介と社員一同による「昆虫雑誌続刊之辞」が2ページに渡って掲載されている。

謝罪の言葉や第5号で刊行を止めた訳などがごちゃごちゃと書かれていが、新たに害虫研究所を立ち上げ「…大に我農業界を利せんとする是昆虫雑誌の六号より更に続々発行する所以なり…」と決意を述べている。

また、本号から名和梅吉は編集者から退いている。

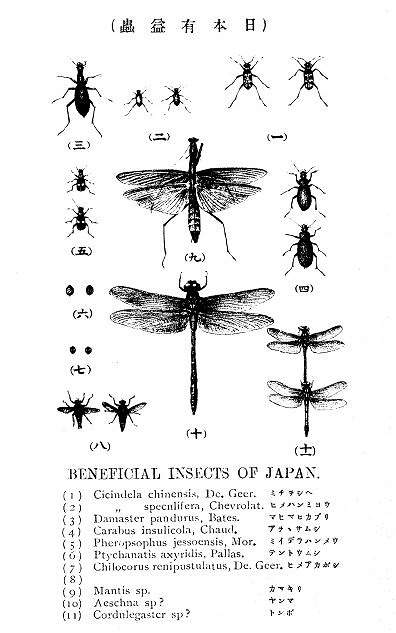

「日本有益虫」なる図版があり、T、H、生という名で「有益虫図解」(図-13)という解説が2ページにわたり続く。

和名、学名、1-3行程度で種や有益性について述べられている。

11種が解説されて、(1)ミチヲシヘ(ハンミョウ)、(2)ヒメハンミョウ、(3)マヒマヒカブリ、(4)アオヽサムシ、(5)ミイデラハンメウ(ミイデラゴミムシ)、(6)テントウムシ、(7)ヒメアカボシ(ヒメアカボシテントウ)、(8)シオヤアブ、(9)カマキリ、(10)ヤンマ、(11)トンボ。

種名はざっくりとしているが解説中にこの種や科には近似種が何種あるなどと記述している。

少し長くなるが、(3)マヒマヒカブリの解説は以下の通りである。

「此種は鞘翅目慕光科(Carabidae)のものにて、この種に属するもの、本邦に八種あり、凡て慕光科に属するものは、最も農家に有益なるものにて其性人を恐れず、かつ夜盗虫、金龜子虫(コガネムシ)、地虫(ヂムシ)、蛞蝓(ナメクジ)、蚯蚓(ミミズ)などを食する食肉性にて、有益なること我國第一とす」。

ヂムシは土の中の幼虫で、主にコガネムシ科の幼虫を指すという。

(図-13 日本有益虫)

余談だが、これらの文章を読んでいて気づいたことがある。

この解説の標題は原文では「有益蟲圖解」(原文)となっているが、文中では「蟲」の文字は全く使われず、有益虫、虫類、小虫類、大害虫、夜盗虫などと「虫」が使われている。

調べてみると蟲の元来の意味は「多くの小動物が集まっている様子」ということらしい。

なので、通常は「虫」で良いということになる。意外とざっくりした使い分けをしていたらしい。

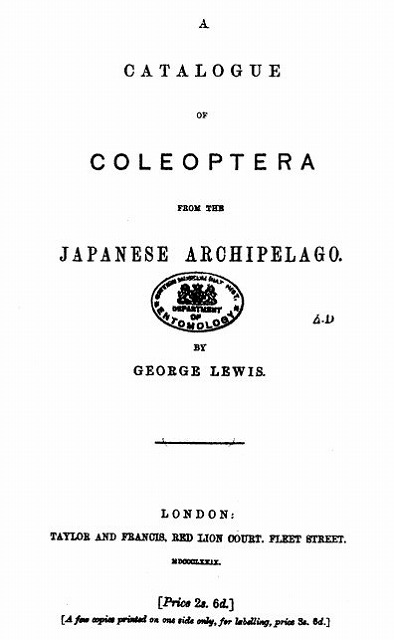

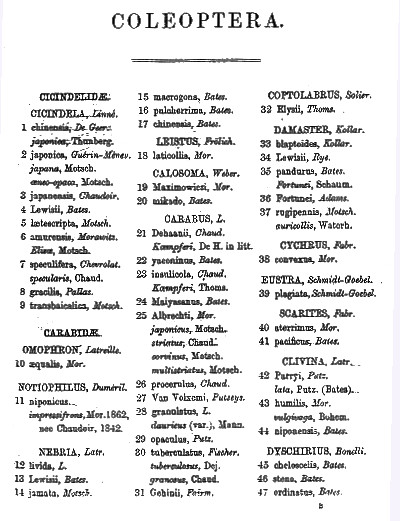

問答に第4号にあった「昆虫諸件質問」に対し、編集者(名和梅吉)が回答している。

まず、調べるための書物については「只た『プライヤ』氏日本蝶譜あるのみなり。

また甲虫類にては『ルイス』氏日本甲虫目録あり。」と回答している。

プライヤー(Henry J.S. Pryer )は英国人の在日チョウ研究家で『日本蝶類図譜』(Rhopalocera Nihonica: A Description of the Butterflies of Japan, 1887-1888)を刊行。

本書は日本初の原色蝶類図鑑で江崎悌三・白水隆(1982)による復刻・解説本がある。

また、江崎(1984, 江崎悌三著作集)はプライヤーと本書について詳しく解説している。

図版は金子政次郎・水野信なる日本人画家が作成、上質の和紙「鳥の子紙」に多色石版印刷を用いている。

図版はweb上でその一部を見ることができるが、非常に正確・美麗である。

また、特筆すべきは本文が英和両文で書かれている。

本書は3分冊からなるが、プライヤーは第2巻編集中に急死し、友人があとを出版している。

彼は日本に来て39歳で亡くなるまでの16年間、一度も帰国せず日本国中を旅行し、琉球や小笠原まで行っている。

名和靖との交友があり、共同でツマグロキチョウの研究などをしているので、名和は本誌を一番に紹介したかったのであろう。

本誌は自費出版で価格は1分冊4円、海外価格は12ドルであった。

G. Lewisの日本甲虫目録(A Catalogus of Coleoptera from the Japanese Archipelago, 1879)は、手元にコピーがあるが正に目録である。

A4版、31ページで2210種の学名のみが掲載されている。ただ、これでどうやって調べよというかは分からない。

価格は表紙の下の方に[Price 2s. 6d.]とあるので2シリング6ペンス、現在の価値で6000円ほどになるらしい。

(図-f A Catalogus of Coleoptera from the Japanese Archipelago, 1879 表紙)

(図-g 同、1ページ ハンミョウから始まる。)

採集・貯蔵用具は基本的なことは今と変わらないが、青酸加里というのが目につく。

今では殺虫に酢酸エチルなどを使うが、戦後しばらくまでは普通に使われていた物騒な代物である。

第7号 1897年(明治30年)6月15日発行

巻首に「北海道果樹重要害虫」という図版があり、雑録の中で松村松年「巻首挿図の解」として図版の14種を解説している。

分類学者である松村らしく、すべての種に和名と学名が記されている。また、被害樹の名も簡単に記されている。

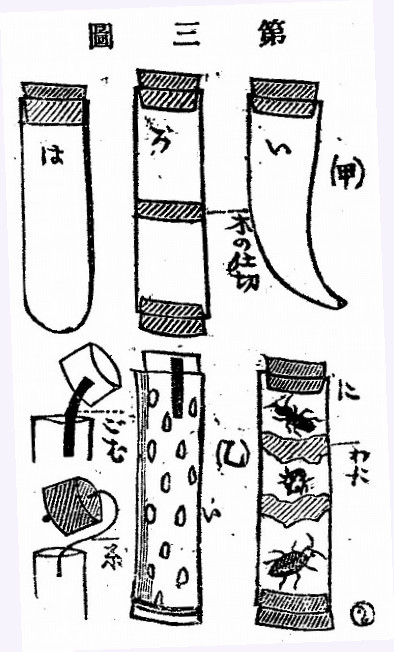

雑録の中で鎮目哲二「昆虫採集法 鞘翅類Coleoptera」がある。

これは甲虫類の採集方法と標本づくりを詳しく解説している。

目についたのは採集した虫を入れる容器で図を付して説明している。

適当な殺虫剤がなかったのだろう、基本、生きたまま持ち帰るようになっている。

なので殺虫管と呼ぶのは当てはまらない。

あえて言えば生虫管であるが著者は特に名を付けておらず、「第3図(甲)が示すがごとき玻璃管(ハリ=ガラス)に入れきるく(コルク)の栓をなして持ち帰るべし」としている(図-14)。

(図-14玻璃管)

「甲」のように木の仕切り、又は「乙」のように綿の仕切りを奨励し、虫がかみ合うのを防ぐとある。

また、「乙」の真ん中の図のように竹で代用できるが、その際は小穴をあけて空気の通りを良くせよとある。

家に帰ったら、すぐにエーテルを塗抹するというが、変色するので、熱湯に少量のナフタリンを入れたものに一匹ずつ投じて殺虫するがよいとしている。

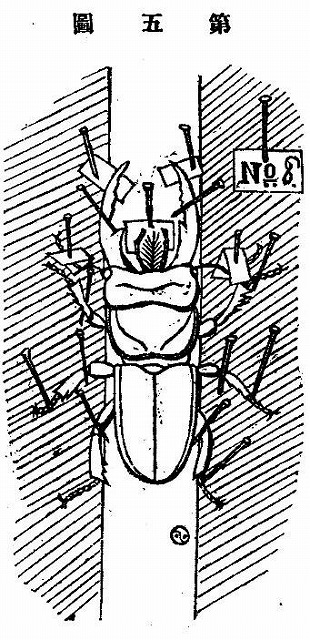

あとは、展足(図-15)と針刺しについて図説している。

(図-15 展足)

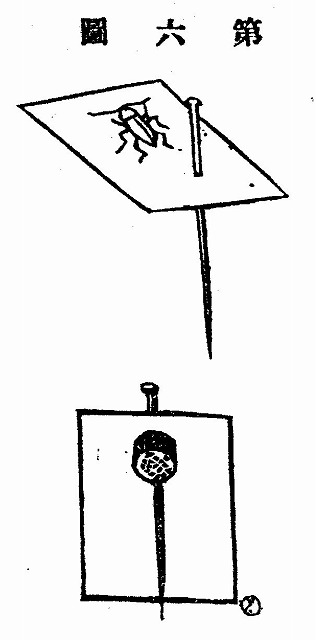

小甲虫は、紙(名刺のごとき紙を良しとす)を小さく切り、タラカントゴムか良質のアラビアゴムで張り付け(図-16)、台紙の回転を防ぐため裏にコルク片を付けるとしている。

(図-16 小甲虫)

最後に、遠地から標本を送る際は空き箱に鋸くずか籾糠に埋めるとよいとある。

なお、彼は次の第8号において、(図-15)に誤りがあるとして「第五図は其の右翅の中央に留針を貫けるなりしも著者の誤故ここに正誤す」としている。

第8号 1897年(明治30年)7月15日発行

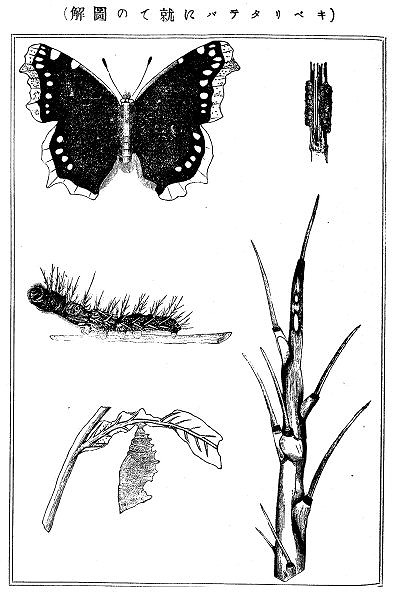

巻首に「キベリタテバに就ての図解」という図版があり(図-17)、論説に杉山乙次郎「キベリタテバ(Vanrss-aantipoa, Liun.)に就て」がある。

氏名の前に「札幌農学校昆虫実験室にて」とある。

内容は4ページにわたり、飼育やその時々の幼虫の生態や形態が詳細に書かれている。

一部を紹介する。

「小生廿九年(明治29年、1896年)六月十七日札幌博物館近傍の柳の若枝に一つの卵塊あるを認めし…」から始まる。

それを採集して飼育箱で飼育したところキベリタテハがふ化するのを確かめたとある。

続いて、幼虫がふ化後、卵殻を食べることなく、直ちに葉を食べていたとし、その後、1-5齢までの動きや形態が記されている。

(図-17 キベリタテハの図版)

特に気づいたことは、各齢ごとの幼虫表面の毛や棘の様子が詳しく観察されていることだった。

蛹については極簡単に触れられている。成虫については詳しい。

また、卵からふ化して以来蝶に化するに至るまで大約(だいたい)六十余日経過せしものなりとある。

発生した蝶は陽光が高いときは活発に飛び回るが、暫時寒気が近づくにつれ多くは衰弱して死んでしまう。

わずかに生存するものは樹幹の隙間やその他の適当な場所で越年し、翌春五六月頃になり温暖の頃、再び活発になり交尾産卵するとある。

なお、原文の和名は「キベリタテハ」でなく「キベリタテバ」となっている。

最後に図版の解説があるが、図版の方に番号がないので( )内にどの図かを示しておいた。

第一圖(右上)柳樹の周園に密に産せられたる卵塊、

第二圖(左中)幼虫の飽食後午睡する状を示す、

第三圖(左下)柳葉の仮面に蛹化したるもの、

第四圖(左上)成虫、第五圖(右下)幼虫の棘を示す(大約六十五倍大)。

第9号 1897年(明治30年)8月15日発行 第10号 1897年(明治30年)9月15日発行

第11号 1897年(明治30年)10月15日発行 第12号 1897年(明治30年)12月15日発行(最終刊)

これらの号には害虫に関連する記事が非常に多く、駆除法や各県の害虫調査報告、被害報告、巡見記等があふれている。

まるで各県の農業試験場の紀要である。

また、11号巻首には編者により、今年は稲田の害虫被害が大きいがため、他の名論、卓説、珍問、奇談を省いて、もっぱら稲の害虫に関する記事を収めたので理解してほしいといった記事が掲載されている。

なお、13号には終刊を示す社告や記事などは全くなく、次の号がなぜ発行されなかったかは不明。

おわりに

江戸時代に描かれた各種の植物図譜や虫譜が現在でも多数残っている。

それらは美しく、時に細密でもある。

ただ、これらが描かれたのは、主に本草学のテキストとして、あるいは芸術作品としてであろう。

基礎科学としてではない、実用性が大切なのである。

それは他の分野でも同様で、幕末になって西欧から基礎的な学問として科学が入ってきたとき、当時の日本人は驚きと同時に、一般庶民は西欧にはなんと暇な学問があるものだと思ったに違いない。

明治になって科学としての昆虫の研究が始まった。

それは明治政府が行った殖産興業の一環の意味が大きい。

だから、農業や林業にかかわる害虫の研究が先行してしまうのは仕方のないことだった。

ある文献に、西欧では歴史的に基礎昆虫学から始まり、次に応用昆虫学が発展してきたとあった。

逆に日本では、明治になって実益重視の応用昆虫学(害虫学)から始まった。

今でも動物学が大学理学部にあるのに、日本では昆虫学だけが農学部に所属していることでもわかる。

当時の社会状況を考えるとこの雑誌に求められたのは稲や果樹栽培に深刻な害を与える害虫の視点であったろう。

今のような趣味としての昆虫どころではなかったのである。

一方で、基礎昆虫学、中でも種の記載や分類がほとんど未発達の中で出発したので、文中で示されている昆虫の名がなんともあいまいなものが多い。

和名もかなり出てくるが、果たして読者のどの程度が理解できたのだろうか。一般の人には難解だったろうと思う。

松村松年が日本最初の昆虫図鑑ともいえる日本千虫図解シリーズを続々と発刊したのは1900年代に入ってからで、このころからやっと一般の人が今で言う図鑑に出会うことになる。

そして、戦前に於いて複数の図鑑が出版されるのは1930年代になったからである。

ただし、いずれもたいそう高価なものであったという。

先にも述べたが、この雑誌にいろいろな記事を書き、また問答の回答者を務め、一時期編集者までしていた名和靖、名和梅吉親子の名は雑誌後半からだんだんと少なくなっている。

名和靖は1896年4月に名和昆虫研究所を設立、1897年9月には『昆虫世界』を発行し始めた。

1896年は昆虫雑誌5号と6号の間、1897年は6号、7号が発刊されていた時期である。

憶測だが、名和は害虫学の研究と共にもっと昆虫学の普及を目指していたのではないだろうか。

名和は後の1919年(大正8年)に名和昆虫研究所の付属施設として名和昆虫博物館を開設し、昆虫の研究と共に昆虫学の普及に力を注いでいく。

『昆虫世界』も巻を重ねるごとに一般的、趣味的な内容が多くなっていく。

『昆虫雑誌』は全12冊、発行期間は3年間余りだった。

振り返ると、この雑誌に期待されるものがあまりに大きかったように思える。

ありとあらゆる昆虫に関する記事、農業事情、農業・害虫統計、害虫被害と駆除法、昆虫採集・同定・標本作成などと。時代と共に専門化していくが、この雑誌は各専門雑誌ができる前の2年間、これらを正面から全部受け止め、踏ん張り続けたのである。

おわり